| |

|

Cimetières de

communautés religieuses |

Les différentes communautés religieuses avaient leur cimetière

propre.

Les moines de chœur et les abbés étaient inhumés dans l'église

abbatiales comme l'abbé Jean Roussel à Saint-Ouen. Quelques fois de

bons serviteurs avaient le même honneur (Dalles tumulaires

d'architectes à Saint-Ouen).

Le serviteurs avaient leur propre cimetière à l'extérieur. |

|

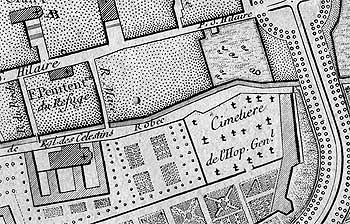

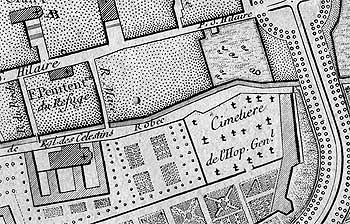

En M, cimetières des serviteurs de l'abbaye de

Saint-Ouen |

| |

|

Cimetières des

Hôpitaux |

|

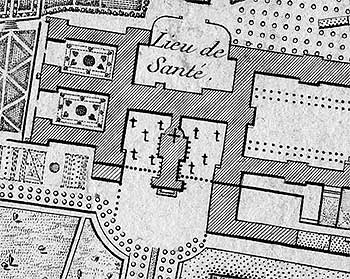

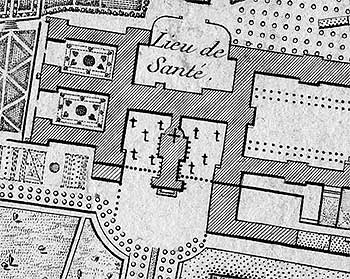

Les hôpitaux possédaient leur propre cimetière,

en plus de l'utilisation de cimetières extra muros. Le cimetière

Saint-Maur avait été affecté à l'Hôtel-Dieu de la Madeleine alors

que celui-ci était situé au sud de la Cathédrale. Le nouvel

Hôtel-Dieu déplacé au Lieu de Santé en 1758 dispose de son propre

lieu de sépulture autour de l'église de la Madeleine. L'Hospice

général possède le sien à l'est, contre les murailles, près de la

porte Saint-Hilaire. |

|

Cimetière de l'Hospice-Général (1782) |

Cimetière de la Madeleine ou de

l'Hôtel-Dieu (1722) |

|

| |

|

Cimetières non

catholiques |

| Sous l'ancien régime (et même au XIXe siècle), il est hors de

question de mélanger les morts des diverses religions. la

littérature est peu prolixe sur les cimetières dédiés aux défunts de

ces cultes avant le XVIIIe siècle. |

| Cimetières juifs |

|

Le cimetière Saint-Maur a été qualifié de "cimetière

as Juieulz" dans un document du XIIIe siècle. On trouve aussi

des indication de l'existence d'un "Monte Judaeorum" à la

même époque.

Au XVIIIe siècle, un cimetière avait été réservé pour les juifs sur

la rive gauche, au faubourg d'Emandreville dans un lieu dit

Hameau des Juifs. Il se situait approximativement au croisement

des rues Emile Masqueray et Alexandre Barrabé. Il est difficile de

déterminer son ancienneté et l'époque de sa disparition. Aux dires

de P. Périaux, il existait encore à la fin du XVIIIe siècle. Charles

de Beaurepaire dit qu'il était de date assez récente, ce qui semble

contradictoire. Il ne reste aucune trace de ce cimetière. Il a été

supprimé en l'an IV, la République n'admettant plus les distinctions

de religion.

Les israélites obtinrent le 23 prairial an XII (11 juin 1804) un

emplacement dans le cimetière du Mont-Gargan. En 1842, une

séparation fut introduite pour le séparer du cimetière catholique,

avec une entrée séparée. |

| Cimetières protestants |

|

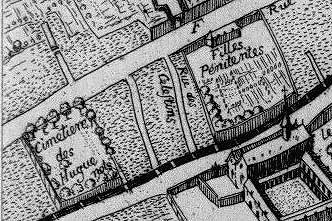

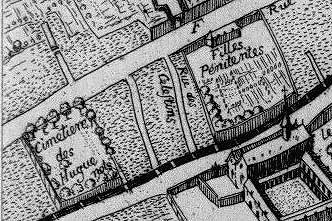

Jusqu'en 1568 et un édit du Parlement de

Normandie, les Huguenots étaient enterrés avec les autres chrétiens.

La pratique fut alors interdite et on leur assigna un enclos situé

au-dessus du cimetière Saint-Maur, mais en dehors de celui-ci, dans

un enclos appartenant à l'Hôtel-Dieu. |

|

Plan Gomboust (1655) |

En 1571, ils achetèrent un enclos

dans la rue Saint-Hilaire avec l'intention d'y établir

leur cimetière, ce qui devint effectif après l'édit de

pacification de 1576. on l'appelait aussi le Prêche car

les réformés s'y réunissaient pour prier.

Cela ne fut pas du goût de

l'archevêque Charles de Bourbon qui y provoqua un

incident. En 1582, la fonction fut confirmé par le roi.

D'autres troubles s'y déroulèrent en 1597.

En 1592, pendant l'occupation de la ville par les

Ligueurs, l'enclos fut donné par le duc de Mayenne aux

religieux Minimes.

Il fut rendu aux Protestants en 1603 suite à l'Edit de

Nantes et ils en furent définitivement expulsés lors de

la révocation du même édit. |

|

|

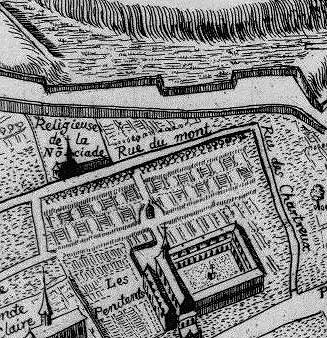

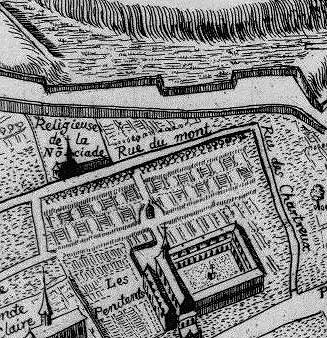

Il fallait toutefois pouvoir inhumer

les protestants étrangers qui décédaient à Rouen.

Un sieur Dugard, propriétaire d'un terrain tout près de

la porte Saint-Hilaire obtint l'autorisation de le

mettre à la disposition de ses coreligionnaires,

étrangers tout d'abord, puis locaux.

En 1736, ce fut même le seul lieu où ils pouvaient

ensevelir leurs morts.

Entre 1734 et 1783, on relève 689 sépultures (au-dessus

de l'âge de 13 ans)

la découverte d'ossements en 1913 au numéro 46 de la rue

de la Rose permet de localiser le cimetière, contre la

muraille de la ville. |

|

|

|

A la fin du XVIIIe siècle, ils achetèrent un

autre terrain pour y ensevelir leur morts. Ce terrain était situé au

quartier Bouvreuil, tout au nord de la ville. L'acte d'achat, daté

du 26/08/1786 était passé devant le notaire Riquier avec l'ancien

propriétaire, François Bertrand. la communauté continua à l'utiliser

jusqu'en 1883, réservé sur la fin pour les descendants de ceux qui

en avaient fait l'acquisition.

En 1840, la ville accorda aux Protestants la partie nord-ouest du

cimetière de la Jatte, séparé par une haie vive. A partir de 1883,

c'est là qu'ils furent tous enterrés.

Après la création du cimetière Monumental, un carré y fut

spécialement affecté aux protestants. |

| |

|

Cimetières

militaires |

|

Les différentes guerres ont été à l'origine de la

création de cimetières militaires pour les soldats décédés. A Rouen,

en dehors du cimetière Saint-Sever qui présente un cas particulier,

aucun cimetière n'est à proprement parler spécifiquement militaire.

Il s'agit de carrés dédiés. |

| Cimetières des soldats morts en 1870 |

|

Un petit carré du cimetière Monumental est

consacré à quelques morts allemands de la guerre franco-prussienne

de 1870. |

| Cimetière militaire anglais de

Saint-Sever |

|

|

De nombreux soldats anglais blessés

ont été soignés à Rouen pendant la guerre 1914-1918. Les

hôpitaux étaient dispersés dans toute la ville, mais

l'ancien hippodrome des Bruyère avait été transformé en

un vaste camp anglais avec hôpital militaire. Il en

était de même au Madrillet. On peut ajouter la

fréquentation du port par des navire-hôpitaux. Les morts

étaient enterrés dans une extension du cimetière

Saint-Sever.

Ce cimetière est territoire britannique. Il est géré par

la Commonwealth War Graves Commission qui l'a construit

et qui en assure l'entretien. Après la guerre, le

gouvernement britannique a interdit tout rapatriement de

corps. |

|

Stèle d'un soldat canadien |

Les tombes sont toutes

pratiquement identiques. Du simple soldat au

général, chaque tombe comporte une stèle de

pierre portant l'insigne du régiment.

Comportant 11.436 tombes de soldats des

différent pays formant alors le Commonwealth

(9355 britanniques, 896 Australiens, 459

Canadiens, 185 Néo-Zélandais, 345 Indiens,

103 Sud-Africains 88 des Indes

Occidentales), c'est le plus important

cimetière militaire britannique de la

première guerre mondiale en France. on peut

ajouter 1 Français, 44 chinois et 4 Italiens. Il faut

ajouter 332 tombes militaires de la seconde

guerre mondiale (1940, 1944 et aviateurs

tombés dans la région pendant la guerre) |

|

|

|

Les officiers occupent un espace particulier

où sont également inhumées les auxiliaires

féminines.Le cimetière contient également les

sépultures de soldats français (dont un bon nombre

originaires des colonies) et des Belges. Il y avait

aussi des soldats allemands, italiens, américains et même

portugais. Mais les corps des ressortissants de ces

nations ont été rapatriés après la fin des hostilités.

Les 226 corps de soldats italiens ont par exemple était

transférés à Naples en août 1926, par voie maritime, sur

le Tordis. |

|

|

Une chapelle a été construite au milieu du

cimetière militaire par l'architecte anglais Sir Reginald Bleomfield.

Il est maintenant vide et ne sert plus au culte. Un monument a été

édifié le long du mur ouest. |

|

La chapelle |

Le Monument |

|

| Carré militaire allemand dans le

cimetière du Nord |

Un certains nombre de militaires

Allemands sont morts à Rouen pendant la première guerre

mondiale.

Il s'agissait de prisonniers de guerre. Les principaux

camps de la régions étaient à Biessard, Croisset, à

Rouen au quai de France et à Saint-Aubin-Epinay.

A Grand-Quevilly, existait un dépôt de prisonniers malades.

Une centaine de tombes sont regroupées dans le coin

sud-est du cimetière du Nord. |

|

|

| Cimetière militaire français de

Saint-Sever |

|

|

Au fond de la partie française du

cimetière Saint-Sever, se trouve un ensemble de tombes

entourant un imposant monument aux morts. Un mur en

demi-cercle porte les noms de près de 6.000 soldats

français morts pendant la première guerre mondiale.

|

Tombes de soldats français

Tombes de soldats français |

|

|

| Cimetière militaire belge de Bonsecours |

|

Allée où se trouvaient les tombes belges |

Un petit cimetière militaire belge

(une dizaine de tombes) se trouvait dans le cimetière de

Bonsecours. Un hôpital militaire destiné aux soins aux

blessés de ce pays se trouvait non loin de là, dans

l'ancien Casino et sur le plateau des Aigles. 74 soldats

y décédèrent. 49 corps non réclamés par les familles

furent inhumés sur place. On avait fait venir des

sachets de terre belge venant de Nieuport qui furent mis

avec les cadavres.

Les tombes ont été transférées à Sainte-Anne d'Auray

(Morbihan) en 1984.

L'ancien carré militaire a toutefois été conservé autour

du monument était dédié au roi des Belges, Albert 1er.

Ce monument, inauguré en 1936, en présence du comte de

Kerkove, ambassadeur de Belgique, a été construit avec

une pierre provenant du rocher de Marche-les-Dames où le

roi des Belges a trouvé la mort en 1934.

La plaque est du sculpteur Firet.

(Il y a six tombes de soldats belges au cimetière

Saint-Sever et 4 au cimetière de l'ouest) |

|

| Carré militaire du cimetière de

Petit-Quevilly |

|

Un carré militaire est situé dans le

cimetière communal de Petit-Quevilly. Il comprend un

monument aux morts de la guerre franco-prussienne de

1870, des plaques où sont gravés les noms des 399

soldats quevillais morts en 1914-1918, des 71 mots de la

guerre 1939-1945 et des 9 morts de la guerre d'Algérie.

Un carré regroupe quelques tombes qui ont la

particularité de ne pas contenir de corps. |

|

|

| Carré militaire du cimetière de

Bois-Guillaume |

|

|

L'ancienne école Jouin-Lambert

(Devenue maintenant l'Hôpital de Bois-Guillaume) a servi

d'hôpital militaire anglais pendant la première guerre

mondiale.

Le cimetière communal a reçu les dépouilles de 681

soldats : 610 Britanniques, 19 Canadiens, 38

Australiens, 7 Néo-Zélandais, 3 Sud-Africains, 3 des

Indes Occidentales Britanniques et 1 Italien.

Pendant la seconde guerre mondiale, un Canadien y a

aussi été enterré. |

|

| Cimetière militaire de Maromme |

C'est à l'occasion de l'agrandissement du cimetière de Maromme

que fut décidée la création d'un cimetière militaire. Ce furent des

prisonniers de guerre allemands qui effectuèrent les travaux.

A côtés des victimes de la guerre de 1939-1940, on inhuma les

victimes de celles de la guerre de 1914-1918 qui avaient été

ramenées de l'ancien cimetière au bas de la côte. |

| |

|

Tombes isolées |

| Pendant très longtemps, il était possible de choisir son lieu de

sépulture en dehors des cimetières. Voici deux exemples de cette

pratique qui présentent quelques singularités |

|

|

|

| Dans la forêt de la Londe, au lieu-dit

les Longs Vallon, une tombe est pieusement entretenue

par les employés de la SNCF. Il s'agit de celle d'un

Mobile de la guerre de 1870, Jean-Baptiste Delavigne. Il

avait manifesté sa volonté d'être inhumé là où il

tomberait. Victime des combats, il avait été inhumé sous

les arbres de la forêt. La construction des viaducs

amena le déplacement de la tombe là où elle est

maintenant. |

Un riche notaire et industriel parisien,

Albert Dubost, avait acheté les terrains où se trouvent

maintenant le campus universitaire de Mt-St-Aignan. Il y

avait fait construire un pavillon de chasse (qui est

maintenant une partie de Rouen Business School) Ses

amitiés avec le préfet de l'époque lui permirent

d'établir la sépulture familiale sur sa propriété,

dominant le panorama de Rouen.

(Voir mon Livre

Rouen Insolite et secret, Tome 1) |

|

Tombes de soldats français

Tombes de soldats français